Nos perspectives macroéconomiques

Comment l’économie belge se porte-t-elle en comparaison avec ses concurrentes européennes ? Dans le classement de l’indice FutureProof, notre pays se classe au 17e rang sur les 27 membres de l’Union européenne. Cet indice évalue les performances des pays sur la base de trois indicateurs : la productivité, le marché de l’emploi et la gestion publique (en particulier la situation financière du pays). Personne ne s’étonnera des mauvais résultats de la Belgique sur le plan des finances publiques, pas plus que de ses résultats médiocres en matière d’emploi. En matière de productivité, par contre, nous nous classons parmi les meilleurs de la classe. Les champions sont la Suède et les Pays-Bas.

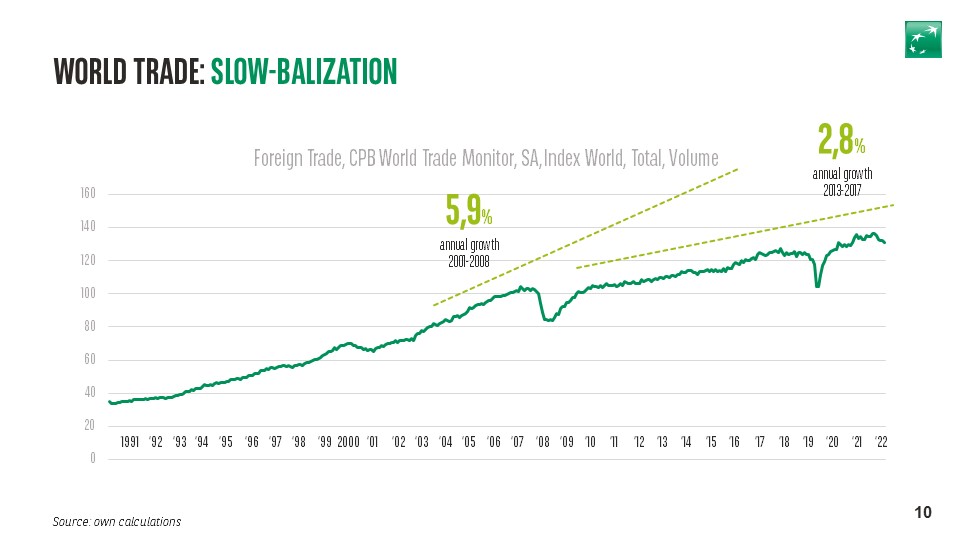

Démondialisation ou «slowbalisation» ?

Après 30 ans de mondialisation accélérée, l’ère de la démondialisation semble s’être amorcée depuis 2008. Cette année-là, les échanges commerciaux ont atteint leur apogée en termes de pourcentage du PIB. Les droits de douane sur les deux tiers des biens exportés vers les États-Unis et la Chine sont encore trois fois plus élevés qu’avant la présidence de Donald Trump. Depuis 2021, on dénombre 1.000 mesures de restriction des échanges de plus que de mesures de libération du commerce dans le monde.

En revanche, la moyenne des droits de douane sur le commerce mondial est à son plus bas et ne semble pas évoluer. Les volumes d’échanges augmentent régulièrement, mais à un rythme plus lent : entre 2013 et 2017, ils ont augmenté de 2,8% en moyenne, contre 5,9% pendant la période 2001-2008.

Koen De Leus : « Pour ces raisons, je préfère parler de ‘slowbalisation’ plutôt que de ‘démondialisation’. Le ralentissement du commerce mondial est plutôt un processus naturel et non une conséquence de la crise financière de 2008. »

Ne vaudrait-il pas mieux parler de « remondialisation » ?

Certes, le risque de conflits commerciaux et/ou de « disruptions » augmente. Avec l’arrivée des Chinois au sein de plusieurs sociétés de conseil, les relations commerciales entre la Chine et l’Occident sont tendues. La guerre technologique qui oppose les États-Unis et la Chine est en train de se propager. La symbiose fructueuse entre l’Europe (Allemagne) et la Chine, un gigantesque marché d’échange des nouvelles technologies, risque de prendre fin. Les voitures électriques chinoises mettent la pression sur les constructeurs automobiles européens (et allemands) sur leurs propres marchés. Il est difficile de fermer les yeux face à la concurrence déloyale lorsque ses propres entreprises en sont les victimes. Les barrières commerciales non tarifaires se multiplient dans une tentative de décarboner et de sécuriser la chaîne d’approvisionnement.

Sur le chemin qui mène à une économie plus respectueuse de l’environnement, de nombreux pays devront bientôt faire des choix cornéliens : suivront-ils la voie rapide et bon marché en collaborant avec la Chine ou préféreront-ils réduire leur dépendance à l’égard de ce géant capricieux, optant alors pour un chemin plus sûr mais aussi plus long et plus coûteux ?

Koen De Leus: « Les entreprises occidentales se protègent contre les sanctions en se diversifiant vers d’autres pays, comme le Vietnam et le Mexique. L’Inde deviendra-t-elle la nouvelle Chine ? Cela devrait se traduire par une ‘remondialisation’ plutôt que par une ‘slowbalisation’. ».

De l’offshoring au reshoring

La fragmentation de la chaîne de valeur mondiale en de plus petites entités (offshoring) fut à l’origine de l’accélération initiale des échanges commerciaux. Cette fragmentation a atteint son pic. La complexité de cette chaîne est en train d’être réduite grâce au ‘reshoring’ (ou relocalisation). La crise du coronavirus a mis en évidence le risque de rupture de la chaîne d’approvisionnement. L’externalisation des processus de fabrication vers des producteurs moins chers a atteint ses limites. La plupart des possibilités les plus évidentes de combiner technologie et main-d’œuvre bon marché, dans des usines situées dans les pays émergents, ont été exploitées. La croissance des échanges de biens ralentit, tandis que l’augmentation des échanges de services numériques devrait être un moteur supplémentaire de développement du commerce international au cours des prochaines décennies.

États-Unis, Europe et Belgique

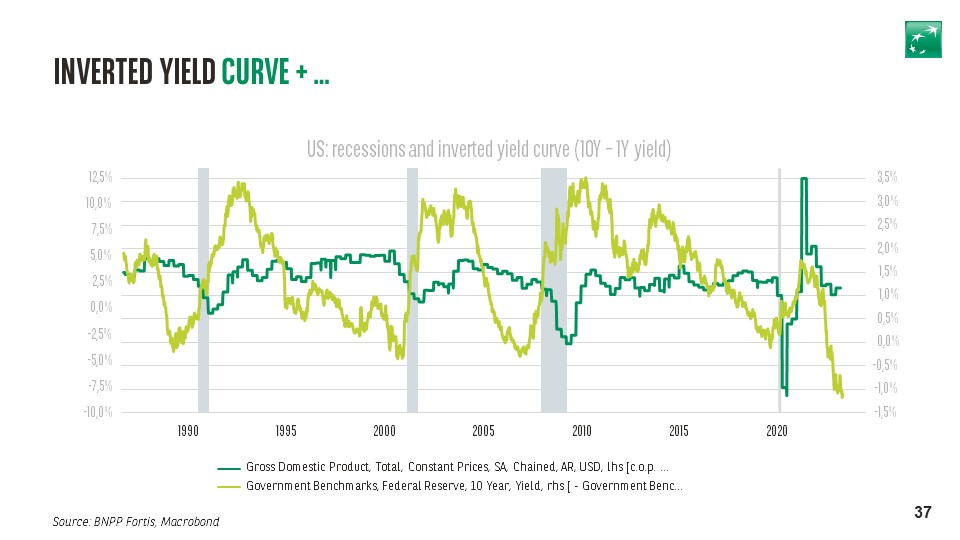

Aux États-Unis, la crise bancaire n’est pas sans conséquences et la pénurie de crédits se fait sentir. Associée à l’inversion de la courbe des taux – toutes deux étant la conséquence de la hausse rapide des taux à court terme – elle pousse le pays vers une récession attendue au cours de la seconde moitié de l’année.

La hausse des taux a provoqué moins de dégâts au niveau des banques européennes. Mais celles-ci ont cependant décidé de restreindre les conditions d’accès au crédit. La croissance européenne devrait ralentir au cours des prochains trimestres. Suite à la pénurie structurelle de main-d’œuvre, nous devrions réussir à éviter le traditionnel « doom loop » (cercle vicieux) d’une hausse du chômage : baisse de la demande, ralentissement de la croissance, hausse du chômage, etc.

Aux États-Unis, le pic des taux a été atteint. En Europe, nous nous attendons à deux nouvelles hausses de taux, pour arriver à 3,75%. Il n’est pas certain que ces hausses permettent d’éliminer définitivement l’inflation du système. L’inflation globale diminue rapidement. En Belgique, il est même possible que nous connaissions une inflation négative (ou déflation) d’ici la fin de l’année. D’un autre côté, nous nous attendons à ce que l’inflation sous-jacente se situe encore à 5%. Pour la Belgique, nous prévoyons une croissance de 1% en 2023 et de 0,8% l’an prochain.

Ces prochaines années, les banquiers centraux devraient avoir des difficultés à atteindre leur objectif de 2% d’inflation. Les tendances structurelles, comme le vieillissement de la population, les chocs climatiques et le ralentissement de la mondialisation, devraient pousser les prix vers le haut. Les années 1920 et 1970 ont montré que, lorsque l’inflation dépasse un certain niveau, il est très difficile de faire rentrer le mauvais génie dans la bouteille.