L’Inde, vulnérable, recherche des financements pour faire face à la transition climatique (l'Inde #9/10)

« Alors que le monde tourne la page sur une année 2039 désastreuse, une lueur d’espoir brille dans l’obscurité grâce à l’accord capital de financement conclu entre les Big 4 (États-Unis, Chine, Inde et Union européenne). Cet accord devrait permettre au monde de sortir de la spirale infernale du réchauffement. Cette année encore, les catastrophes climatiques n’ont épargné aucun continent[1]. »

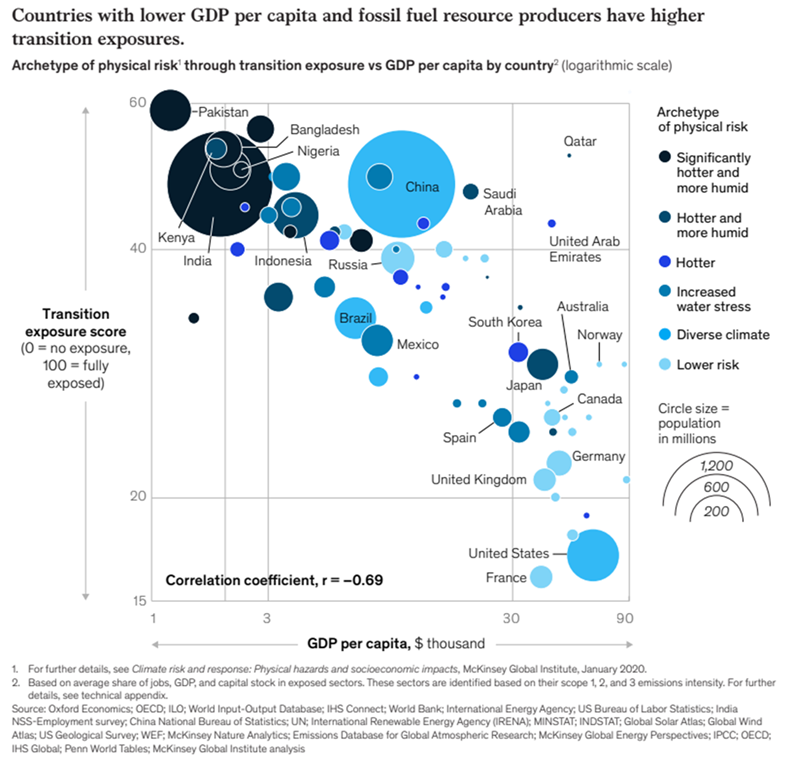

Dans cet extrait du journal Bruxelles Capitale du 3 janvier 2040, l’on retiendra deux éléments essentiels : dans 15 ans, l’Inde se sera hissée au rang des superpuissances et le G-7 aura été remplacé par le Big 4. Deuxièmement, l’impact négatif de la transition climatique aura continué de s’aggraver. « L’effet Matthieu » joue ici un rôle majeur : les pays les plus pauvres et qui ont le moins de ressources sont les plus touchés, tandis que les pays les plus riches sont davantage épargnés. C’est ce que montre clairement ce graphique tiré d’une étude du cabinet de conseil McKinsey[2]. Sans action pour influer sur la situation climatique, 160 à 200 millions d’Indiens vivent dans des villes où le risque annuel d’une vague de chaleur mortelle d’ici 2030 n’est pas nul.

« Les pays pauvres et les pays dépendants des combustibles fossiles sont également ceux qui sont les plus exposés aux changements qu’entraîne une transition vers le zéro émission nette », écrit le consultant. « Ces pays sont davantage sujets aux changements au niveau de la production, des stocks de capitaux et de l’emploi, car les secteurs vulnérables [comme l’agriculture] représentent une part relativement importante de leur économie. » Plus de 40% de la population indienne travaille dans l’agriculture. Des pays comme les États-Unis, le Canada et l’Allemagne font partie des dix pays les moins vulnérables au monde.

La grande vulnérabilité de l’Inde

Swiss Re[3] a calculé un Climate Economics Index pour les 48 pays qui représentaient 90% du PIB mondial en 2019. Une question guide cette réflexion : que se passera-t-il si la température mondiale moyenne augmente de 2,6 degrés Celsius, au lieu du maximum de 1,5 degré Celsius convenu à Paris ? L’indice tient compte (1) de l’impact futur des risques physiques liés au changement climatique progressif sur le PIB ; (2) de la vulnérabilité aux risques météorologiques extrêmes (conditions humides et sèches) ; et (3) de la capacité d’adaptation (principalement financière) des pays.

Conclusion : l’Inde est à 4 places de la fin du classement, juste devant les Philippines, la Malaisie et l’Indonésie qui obtiennent les plus mauvais scores. Dans un scénario du pire tenant compte de l’impact négatif des « unknown unknowns » – car personne ne sait à partir de quelle température les points d’inflexion seront dépassés – le PIB serait, en 2050, de 27% inférieur à celui du scénario de Paris. Si les températures augmentaient de 3,2 degrés Celsius, cette différence pourrait atteindre les 35%. Selon l’Organisation internationale du travail, l’augmentation des températures pourrait également entraîner une réduction de 10% des heures de travail en plein jour d’ici le milieu du siècle dans les principales économies asiatiques.

Deux conclusions s’imposent : le monde est injuste, et ne rien faire n’est pas une option (comme l’indique le titre de l’étude de McKinsey : « No Action Not An Option »).

Le plus chaud, le plus humide et le plus sec

L’Inde est consciente de ce défi climatique. La RBI (Reserve Bank of India) a consacré un rapport détaillé à ce sujet en 2022-2023. À la page 2 dudit rapport, on peut lire : « L’Inde a connu le mois de février le plus chaud depuis le début des statistiques en 1901. [...] Selon le Centre indien pour la science et l’environnement, en 2022, sur les 365 jours de l’année, 314 ont été marqués par des événements climatiques extrêmes, entraînant la mort de 3.026 personnes. 1,96 million d’hectares de terres cultivées et 423.249 maisons ont été détruits et 69.899 animaux ont été tués. [...] En 2022, l’Inde a enregistré le septième mois de janvier le plus humide depuis 1901. Mars a été le troisième mois le plus sec et le plus chaud en 121 ans. » La fréquence des événements climatiques extrêmes a ainsi presque triplé depuis 2005.

Lorsque de tels événements se produisent, il doit être facile d’inciter les gens à agir et de mettre en œuvre des réformes. C’est ce que je supposais. « Pas du tout », répond Shumita Deveshwar. « Les gens ont l’habitude de vivre sous 45 degrés Celsius. Si la température monte à 47 degrés, les gens ne s'en aperçoivent guère. Et même s'ils le font, quand vous avez du mal à nourrir votre famille, le changement climatique n'est pas quelque chose qui figure en bonne place sur votre liste de priorités. Chaque année, des villes comme Mumbai et Delhi sont recouvertes d’une épaisse couche de smog. Cela s’explique en partie par la croissance rapide, qui implique que trop de voitures et de deux-roues se retrouvent pris dans les embouteillages à cause des énormes travaux de construction. À cela s’ajoute la fumée provenant du Pendjab, un État agricole qui jouxte Delhi, où les agriculteurs brûlent les champs après la récolte pour pouvoir semer à nouveau le plus rapidement possible. »

Les écoles restent fermées pendant cette période. De plus en plus d’enfants souffrent d’asthme dès la naissance. « Mais un plan concret des pouvoirs publics qui remédierait à cela a du mal à voir le jour. Comme je l’ai dit auparavant, les réformes sont un sujet très sensible pour les pouvoirs publics. Ils n’aiment pas imposer des règles que la population n’apprécierait pas. Comment allez-vous expliquer aux gens qui dépendent de l’agriculture qu’ils ne peuvent plus brûler leurs champs à cause du changement climatique ? Le gouvernement essaie toutefois d’apporter des changements, à grands coups de subventions. Mais ça aussi, c’est quelque chose que la population ne comprend pas vraiment. »

Une priorité absolue : lutter contre la pauvreté

Tout cela changera une fois que les revenus augmenteront. « Il y a suffisamment d’études à ce sujet », explique le Dr Anantha Nageswaran, conseiller économique du gouvernement indien, lors d’un discours pour le Centre for Social and Economic Progress[4]. « Mais tout d’abord, les revenus doivent augmenter pour que l’on en finisse avec l’extrême pauvreté, les soins de santé de mauvaise qualité et l’enseignement médiocre. Plus l’économie se développe, mieux c’est pour l’environnement. Des études ont montré que les pays plus riches extraient plus de carbone de l’air que les pays pauvres. » La croissance économique augmente le stockage du carbone de différentes manières, notamment grâce à l’amélioration du traitement des déchets et à l’augmentation de la productivité agricole, qui réduit la surface de terres arable.

« En outre, nous devons faire attention à l’usage de termes normatifs tels que “combustibles polluants” », poursuit Anantha Nageswaran. « Personne ne conteste que la dépendance aux combustibles fossiles contribue au réchauffement de la planète. Mais ces combustibles sont encore vitaux dans de nombreuses parties du monde, et ils le resteront dans les décennies à venir. Ces combustibles sont les seules ressources dont ces personnes disposent pour sortir de la pauvreté énergétique et disposer du même accès à l’énergie que dans les pays développés. L’accès à l’électricité est indispensable si l’on souhaite améliorer le niveau de vie des personnes qui se trouvent dans les pays dits “en développement”. Actuellement, les alternatives énergétiques disponibles sont trop chères d’un point de vue budgétaire. C’est pourquoi nous devons faire attention quand nous parlons de “polluants”, car ce terme associe une connotation fortement négative à quelque chose qui, en réalité, répond à un besoin important. »

Des coûts plus élevés pour les pays à faible revenu

Le coût de l’atténuation (soit la limitation des émissions de CO2) est un problème connexe. Et si l’on veut évoluer vers un monde à zéro émission nette, ce coût est beaucoup plus élevé dans les pays à faible revenu. Dans l’étude de McKinsey citée précédemment, nous lisons : « Les régions extrêmement exposées, parmi lesquelles l’Afrique subsaharienne et l’Inde, devraient aujourd’hui investir au moins une fois et demie le montant des économies plus avancées, en part du PIB, pour soutenir le développement économique et développer des infrastructures à faible émission de carbone. » Les pays développés consacreront en moyenne 6% de leur PIB au développement de ces infrastructures (uniquement) bas carbone entre 2021 et 2050. En Inde, on mise plutôt sur 10% du PIB.

Les pays dits « développés » doivent financer les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire de manière équitable. Le professeur Raghuram Rajan, ancien gouverneur de la RBI, a imaginé à cet effet une taxe carbone globale équitable[5]. Les régions qui ont les émissions carbones par habitant les plus élevées – soit les régions les plus prospères – contribuent à un fonds qui finance ou garantit des projets verts dans les régions qui génèrent moins d’émissions. « Les émissions mondiales par habitant sont de 4,6 tonnes. Ceux qui émettent davantage que la moyenne contribuent à un fonds mondial, tandis que ceux qui émettent moins reçoivent des fonds. Concrètement, cela veut dire que les États-Unis paieraient la différence entre 16 tonnes et 4,6 tonnes, ce qui correspond au surplus d’émissions qu’ils produisent aujourd’hui. Multiplions ce chiffre par 325 millions de citoyens américains ainsi que par ce que j’appelle le “stimulus carbone mondial” et fixons ce montant à 10 dollars par tonne ( à revoir à la hausse ultérieurement, si nécessaire). » Les États-Unis verseraient alors, dès aujourd’hui, 38 milliards de dollars par an au fonds. L’Inde, qui émet 1,91 tonne par personne, recevrait (4,6-1,9) X 10 X 1,45 milliard de personnes = 39,15 milliards de dollars.

« Si l’on additionne tous les montants versés par les grands “pollueurs”, on arrive à environ 100 milliards de dollars », complète le professeur Rajan. « Ce qui correspond aussi à l’aide promise par les pays riches aux pays pauvres. » Les fonds reçus par l’Inde peuvent servir à couvrir les risques les plus importants de certains projets. Cela permettra d’attirer des fonds supplémentaires du secteur privé. « Un effet de levier de 9 pour 1 ne serait pas anormal et permettrait d’obtenir 1.000 milliards de dollars de financement », calcule l’ancien économiste en chef du FMI. « Ce sont ces sommes qui commencent à faire la différence dans le financement de la lutte contre le changement climatique. »

Besoin de financement

Une étude[6] récente estime les investissements supplémentaires annuels nécessaires par rapport à 2019 pour le grand groupe des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire (sans la Chine, qui peut financer elle-même sa transition) à 1.300 milliards de dollars à partir de 2025, pour arriver à 3.500 milliards de dollars d’ici à 2030. Sur ces 1.300 milliards de dollars, un quart sont destinés à des investissements « business as usual », mais dans l’optique de la transition (par exemple, les investissements normaux dans l’extension de la capacité de production sont désormais dirigés vers des énergies renouvelables plus chères). Les trois quarts restants constituent réellement les financements supplémentaires. Les auteurs estiment à cet égard que les pays émergents devront essayer de trouver 417 milliards de dollars en interne et 540 milliards de dollars par le biais de financements internationaux (avec une répartition public/privé de 2/5-3/5).

Qui investit en Inde ? « Le capital-risque est important, mais nous voyons également des investissements provenant d’entreprises cotées en bourse, de fonds d’investissement d’État, de fonds de pension et d’autres capitaux institutionnels », indique le Dr Arunabha Ghosh, CEO du groupe de réflexion Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau (CEEW). Le CEEW élabore la stratégie gouvernementale pour une transition rapide. « Nous avons déjà démontré que nous pouvions passer rapidement d’une base minuscule à un marché gigantesque. Combiné à des objectifs politiques clairs dans lesquels les États décident par exemple d’investir dans l’hydrogène vert ou dans des toits équipés de panneaux solaires, cela devient un scénario attrayant pour les investisseurs. »

Besoin d’argent, de main-d’œuvre et de matériaux

Mais la transition n’en sera pas réglée pour autant. « Il y a trois facteurs limitants : l’argent, la main-d’œuvre et les matériaux. Leur ordre d’importance dépend de la personne avec qui vous parlez. » Selon le Dr Ghosh, trouver la main-d’œuvre adéquate constitue un défi. La formation devra avant tout être assurée par l’entreprise elle-même. « Les constructeurs considèrent que le plus grand défi vient de la pénurie de matériaux. Les pouvoirs publics ont publié une liste de 30 minéraux critiques pour lesquels certains d’entre nous sont entièrement dépendants de l’importation. Nous sommes aussi dépendants de la Chine. C’est pourquoi nous nous concentrons désormais sur notre propre production de panneaux solaires, par exemple. Et sur les partenariats. Citons par exemple l’initiative “Alliance solaire internationale” mise en place par la France et l’Inde. Une collaboration qui implique depuis 116 pays ; pour l’importation de minéraux critiques, nous collaborons avec d’autres pays comme le Chili, l’Australie, etc. »

Pour le Dr Ghosh, le plus grand défi, c’est l’argent. « Bien que nous soyons le quatrième plus grand marché des énergies renouvelables en termes de capacité effectivement disponible, nous recevons à peine 3% des investissements globaux dans les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que le risque perçu est beaucoup plus important que le risque réel. Le risque pour les investisseurs est supérieur au niveau moyen de l’OCDE [en raison du cadre législatif pas toujours stable], mais le rendement obtenu est également plus élevé. Le risque de change et le risque de taux constituent toutefois des problèmes plus importants. Ce sont des risques qui échappent au contrôle des promoteurs immobiliers individuels. Ce risque macroéconomique réside en partie auprès des pouvoirs publics et de leur gestion de l’économie. Quand la banque centrale américaine relève ses taux, cela n’a rien à voir avec la situation de notre économie. Pourtant, le coût de financement de nos dettes libellées en dollars augmente. »

Dans les pays occidentaux, le financement des investissements dits « verts » provient à 80% de fonds privés, contre à peine 14% dans les pays à faible revenu et à revenu intermédiaire. Le professeur émérite du Collège de Gresham Avinash Persaud a calculé que le coût de financement moyen pour la construction d’un parc solaire, par exemple, y est excessivement élevé, avec un taux d’intérêt moyen de 10,6% contre 4% dans l’Union européenne. Selon Avinash Persaud, il s’agit d’une défaillance du marché. Il propose de créer une agence commune de banques multilatérales de développement et du FMI, qui pourraient réduire ces coûts par le biais de techniques de couverture. Selon lui, cela permettrait de financer beaucoup plus de projets d’énergie renouvelable. Une idée mise sur la table lors du sommet du G-20 en Inde et qui est à présent en cours de développement.

Zéro carbone en 2070

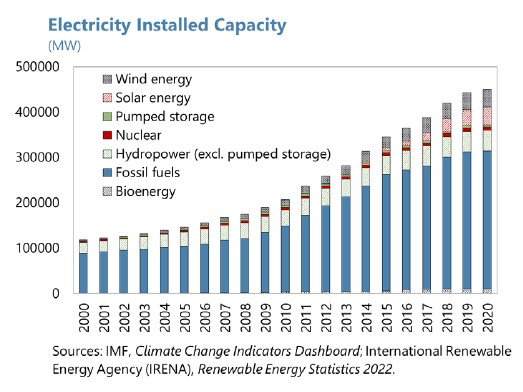

La promesse des gouvernements des pays industrialisés riches de créer un fonds de transition climatique est un grand pas dans la bonne direction. « Et c’est plus que justifié qu’ils apportent cette aide », explique le Dr Ghosh, même si les 100 milliards de dollars par an ne sont toujours pas là. « Les pays industrialisés se plaignent, car nous n’atteindrons le zéro émission nette qu’en 2070. Ils soulignent l’urgence d’une transition vers des sources d’énergie renouvelable. » Selon l’AIE (International Energy Agency), l’Inde est l’une des rares grandes économies où la demande de charbon va encore augmenter au cours des prochaines décennies. Ce qui devrait faire passer sa part dans la demande mondiale de charbon de 10% en 2019 à plus de 15% en 2040.

« Permettez-moi tout de même de faire quelques observations », ajoute le Dr Ghosh. « Tout d’abord, les investissements dans les centrales au charbon sont déjà en forte baisse. Ces derniers mois, les autorités centrales ont réduit les investissements prévus dans de nouvelles centrales au charbon de 10 gigawatts d’ici à 2030, au profit de centrales d’énergies renouvelables. D’ici là, nous aurons également atteint le pic de l’utilisation du charbon. Ces six dernières années, les investissements dans la capacité des énergies renouvelables ont également été beaucoup plus élevés que ceux réalisés dans les centrales au charbon. » La part du charbon dans la production totale d’électricité passera ainsi de 60% à 50% d’ici 2030.

Des émissions historiques minimales

Pourquoi ne pas supprimer progressivement la capacité de charbon ? Parce que cela coûterait incroyablement cher. Tout d’abord, les centrales au charbon indiennes sont relativement neuves (moins de 15 ans), ce qui rendrait leur mise hors service beaucoup plus coûteuse. « Pour la production d’électricité de base, les centrales électriques alimentées aux énergies fossiles sont pour l’instant encore beaucoup moins chères », explique le Dr Ghosh, qui partage ainsi l’avis du conseiller économique Anantha Nageswaran.

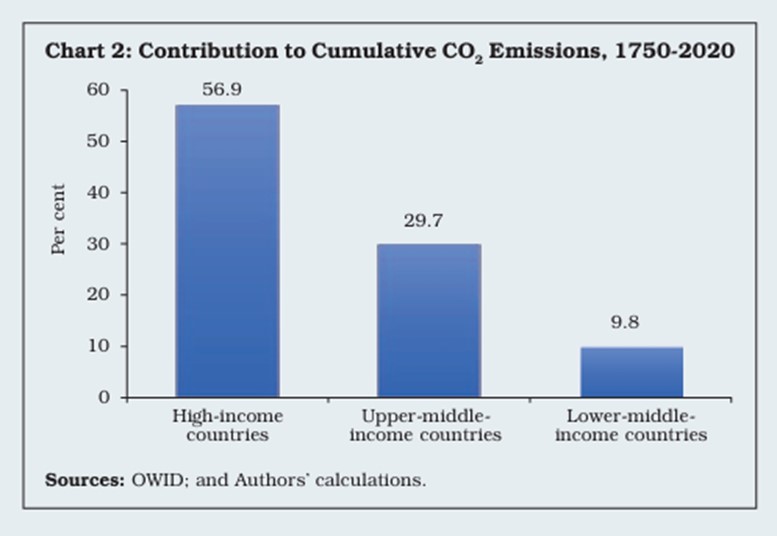

« D’ici 2040, nous prévoyons un pic d’émissions pour toute l’économie, donc pas seulement pour le secteur de l’électricité. Ensuite, pour 2070, soit en l’espace de trente ans, nous évoluerons vers le zéro émission nette. C’est le délai le plus court parmi tous les grands pays. Dans les pays européens, ce pic avait été atteint dans les années 70, donc il leur faudra plus de 70 ans pour atteindre la neutralité carbone. Aux États-Unis, les émissions ont atteint leur pic en 2006, ce qui nous donne un délai de 44 ans. En Chine, on est à 35 ans. »

« C’est le premier point », explique le Dr Ghosh en poursuivant sur sa lancée. « Deuxièmement, ce qui est important pour le changement climatique, c’est la concentration de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Pour cela, vous devez regarder vers l’avenir, mais aussi vers le passé. Notre contribution à ces chiffres historiques est minime. Ainsi, nos émissions cumulées totales sont respectivement inférieures de 59%, 58% et 49% à celles de la Chine, des États-Unis et de l’Europe, bien que nous ne prévoyions le zéro émission nette que pour 2070. Cette nuance fait souvent défaut dans les discussions sur notre objectif de zéro carbone pour 2070. »

Atténuation et efficacité

Malgré le manque de fonds, l’Inde ne s’est pas reposée sur ses lauriers ces dernières années. « Un plan d’action pour le changement climatique, dont l’un des points forts est “l’émission solaire”, a été mis en place en 2008 », explique le Dr Ghosh. « En 2010, 20.000 mégawatts provenaient de l’énergie solaire en Inde. Aujourd’hui, nous sommes à 70.000 mégawatts et 185.000 mégawatts pour les autres énergies non fossiles. Nous représentons par conséquent déjà le quatrième plus grand marché des énergies renouvelables au monde. »

Outre sur l’atténuation – la limitation des émissions de CO2 –, l’Inde a travaillé sur deux pistes d’amélioration de l’efficacité énergétique. La première s’adressait aux ménages, la seconde au secteur industriel. « Pour les ménages, nous avons déployé l’éclairage LED à très grande échelle. Nous avons sauté quelques étapes intermédiaires et sommes immédiatement passés des ampoules à incandescence aux ampoules LED. Le gouvernement s’est porté garant de leur achat. De ce fait, le marché a commencé à se concentrer sur la production d’ampoules LED bon marché, ce qui a permis de réduire leur prix de 300 roupies l’ampoule à 50 roupies. Au total, plus de 600 millions d’ampoules LED ont été vendues, réduisant ainsi les émissions de CO2 de 38 millions de tonnes par an. »

Pour l’industrie, le programme Performance Achieve Trade (PAT) a été lancé, afin de permettre d’échanger des certificats d’économie d’énergie. « Au lieu de négocier des certificats de CO2 comme c’est le cas dans le système européen d’échange de quotas d’émission, les huit plus grands secteurs négocient ici des certificats d’économie d’énergie. On fixe alors les économies requises de la part de chaque entreprise. Si l’entreprise atteint cet objectif, elle peut vendre ses certificats excédentaires. »

Cela a permis à l’Inde d’atteindre sa position actuelle. La part des énergies renouvelables et non fossiles représente 44% de la capacité totale de production. La production effective d’électricité s’élève à environ 20% pour les combustibles non fossiles et à 27% ou 28% les jours de pic. « D’ici 2030, nous voulons atteindre 500.000 mégawatts de capacité d’électricité non fossile, ce qui est deux fois plus qu’aujourd’hui. Nous nous hisserons ainsi à la deuxième ou à la troisième place. » D’ici là, 50% de l’énergie nécessaire doit provenir de sources renouvelables. La baisse de l’intensité énergétique par rapport à 2005 sera alors de 45%.

De nouvelles initiatives doivent permettre de ne pas perdre de vue l’objectif de zéro émission nette d’ici 2070. Dans le sillage du succès du PAT, l’Inde a récemment annoncé lancer le programme national « Carbon Credit Trading ». « La mise en œuvre de ce système de négociation est essentielle, ainsi que plusieurs autres initiatives climatiques telles que l’expansion de la capacité solaire et éolienne ou une augmentation progressive des subventions à l’utilisation des énergies renouvelables. Mais aussi des progrès en matière de production d’hydrogène et d’augmentation des taxes sur la pollution. Sans oublier des progrès en matière de stockage de l’énergie », déclare le FMI dans son rapport-pays annuel[7]. « Ces diverses initiatives contribueront toutes à réduire le coût de la transition, à renforcer l’approvisionnement énergétique et à atténuer les effets de la pollution sur la santé. » Les avantages d’une transition climatique rapide sont évidents pour l’Inde. Mais le pays ne peut pas y arriver seul. L’accès à davantage de financements et un transfert global rapide de la technologie sont des nécessités absolues.

[1] Koen De Leus & Philippe Gijsels, Les 5 tendances de la Nouvelle Économie Mondiale : Investir en période de superinflation, d’hyperinnovation et de transition climatique, Racine, décembre 2023

[2] McKinsey, The net-zero transition: What it would cost, what it could bring, 2022

[3] ‘The Economics Of Climate Change: No Action Not An Option’, Swiss Re Institute, 2021.

[4] India in Asia, CSEP, March 3-5, 2023, Neemrana Fort-Palace

[5] R. Rajan, ‘Climate Action and Continued Globalization Joined at the Hip’, FMI, (2022 Per Jacobsson Lecture).

[6] Bhattachaya et al. (2022)

[7] India, 2023 ARTICLE IV CONSULTATION, IMF Country Report No. 23/426, December 2023